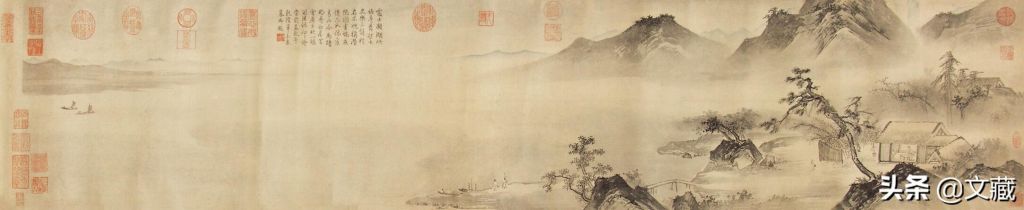

大英博物馆馆藏“明四家”之一唐寅的《西山草堂图》卷(纸本墨笔,纵30厘米),系大英博物馆的镇馆之宝,幅上本无唐寅款印,作者另纸接书杜甫《草堂诗》,署有名款。

幅上唐寅的山水画风较多地汲取了南宋马远、夏圭的院体笔墨,粗劲而迷离、简率而清新,比稍早一些的浙派蒋嵩、汪肇和王谔等画家师法南宋院体的韵致要清雅一些。

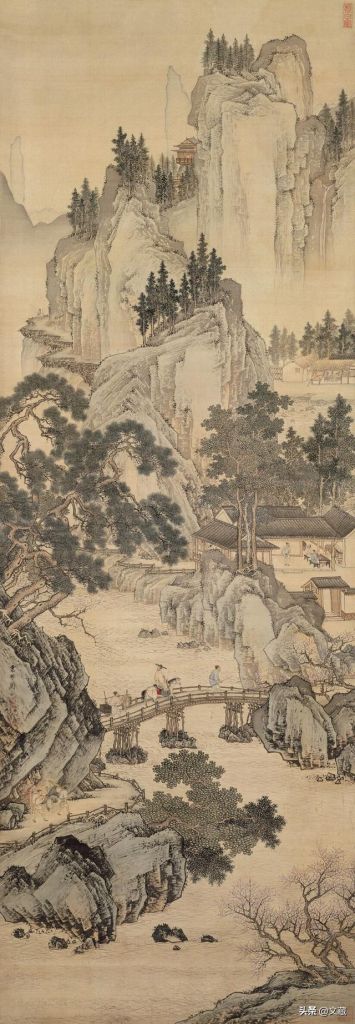

明 唐寅 《西山草堂图》卷

值得研究的是,唐寅早年曾师从周臣,周臣师法宋元山水,更以“南宋四大家”为归。像该图这样彻底离开了文人画“唱谱”的情况是很少见的,很难不使人心生疑窦。其第一段跋文和名款难以令人信服为唐寅真迹,只有第二段跋文和印章“南京解元”(朱文)、“六如居士”(朱文)系真迹,这一对矛盾是如何统一在这件《西山草堂图》卷里的?

《西山草堂图》画幅起首细部

据徐邦达先生的研究,唐寅虽早年曾向周臣学画,但后来远胜周臣,唐寅不得不请周臣为之代笔。这一观点也引起了其他不同的看法,只认为后人将周臣的作品挖去名款改为唐寅款,这与唐寅、周臣无关。不过,此图却可以作为周臣为唐寅代笔的一例证据。该图的第一段跋文系唐文周书,而二段跋文和印章系唐寅真迹。较难相信该图系唐寅之笔。

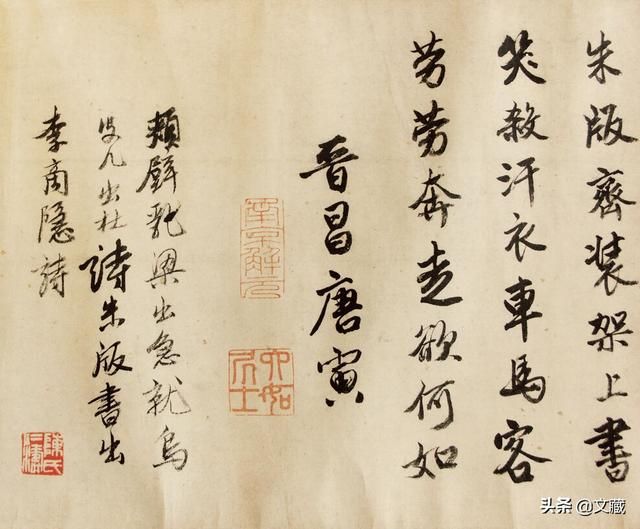

《西山草堂图》第一段跋文(唐寅文周臣书)及印章“南京解元”,“刘如居士”和第二段跋文(唐寅文并书)

该卷本幅无年款,拖尾有钱贵书于正德庚辰(1520年)秋七月的年款,可知图当绘于1520年之前,也就是说,该图是唐寅在四十多岁时请周臣为之代笔的作品,并题写第二段跋文,为前一段的自作诗(周臣代笔书写)作注解颊壁在哪:“颊壁乱梁出,急就乌皮几。出杜诗朱版书,出李商隐诗。”周臣和唐寅汲取的南宋马夏山水画风各有不同,从表面上看,前者尖劲刻露一些,后者细腻柔和一些。

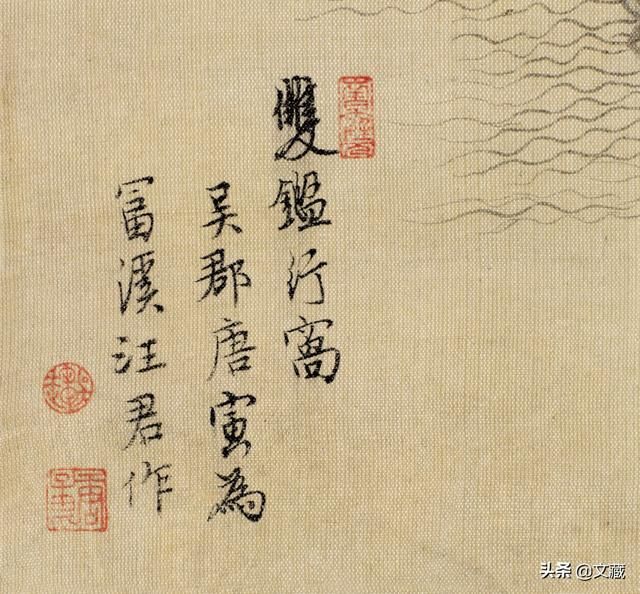

明 唐寅 《双鉴行窝图》页 故宫博物院藏

从本质上看,是因两人文化素养的不同产生了两种不同的笔性,前者(周臣)是一位碌碌匠师,后者(唐寅)是一位在野文人,比较故宫博物院庋藏的唐寅《双鉴行窝图》页和周臣的《春山游骑图》轴,虽均受南宋院体影响,但笔性中的文质要素多有不同,可资比较。

比该图的真伪还要复杂的是此卷入清宫后的去向。

《双鉴行窝图》款识局部

在该手卷的包首上有一行小楷题签:“唐寅西山草堂图。赐南书房供奉户部侍郎臣于敏中”,该图著录于《石渠宝笈续篇》二十二册,当是乾隆帝赐给重臣于敏中的“重器”,可见乾隆皇帝爱重于敏中。

于敏中(1717~1780年),江苏金坛人,乾隆二年(1737年)一甲一名进士,他享受可以在紫禁城里骑马的特殊待遇。于敏中官至大学士兼首席军机大臣,一生荣耀至极。奇怪的是,该卷既然赏赐出宫,怎么却还有嘉庆和宣统皇帝的收藏印呢?

明 周臣 《春山游骑图》轴 故宫博物院藏

这肯定与于敏中晚年的案件有关颊壁在哪!他曾“私向内监高云从探问记载,又于甘肃监粮一事伊为之从中主持,怂恿开捐,以致酿成捏灾冒赈巨案”触犯此类事皆属欺君之罪,而事败时于敏中已离世。于是乾隆五十一年(1786年),乾隆皇帝将于敏中“撤出贤良祠,以昭警戒”,乾隆六十年(1795年),又下诏“所有承袭轻车都尉世职着即撤革,以为大臣营私玷职者戒!” 既然取消了于敏中享有的荣誉,那么赐给于敏中的这幅画,必然也会被清廷追回,这样才有了嘉庆、宣统皇帝的收藏御玺。而最后,此卷又被溥仪于上世纪二十年代初以赏赐的名义送出了皇宫,辗转落入香港收藏家陈仁涛手中。

内容整编自:余 辉《英伦读画录之二 寻找与故宫的对接》《紫禁城》2010年11月刊,感谢作者及杂志提供资料,如有问题私信联系

1、IT大王遵守相关法律法规,由于本站资源全部来源于网络程序/投稿,故资源量太大无法一一准确核实资源侵权的真实性;

2、出于传递信息之目的,故IT大王可能会误刊发损害或影响您的合法权益,请您积极与我们联系处理(所有内容不代表本站观点与立场);

3、因时间、精力有限,我们无法一一核实每一条消息的真实性,但我们会在发布之前尽最大努力来核实这些信息;

4、无论出于何种目的要求本站删除内容,您均需要提供根据国家版权局发布的示范格式

《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》:https://itdw.cn/ziliao/sfgs.pdf,

国家知识产权局《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》填写说明: http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/342400.shtml

未按照国家知识产权局格式通知一律不予处理;请按照此通知格式填写发至本站的邮箱 wl6@163.com