去年起我妈妈在哪里,在北京大学“80后”教师王洪喆开设的《传播学理论》课上我妈妈在哪里,个人家庭史的非虚构写作成为课程考核作业我妈妈在哪里,期望学生由此“重新理解自己的家人和他们的时代”。

在他的鼓励下,过去两年内,包含青田男孩李一文和慈溪女孩张烨瑶在内的300多位“00后”大学生,成为民间历史的调查者。他们将视角对准自己的家庭,用口述史、媒介考古的方式,发掘日常之下被忽略的过去,记录具体而微的祖辈往事。

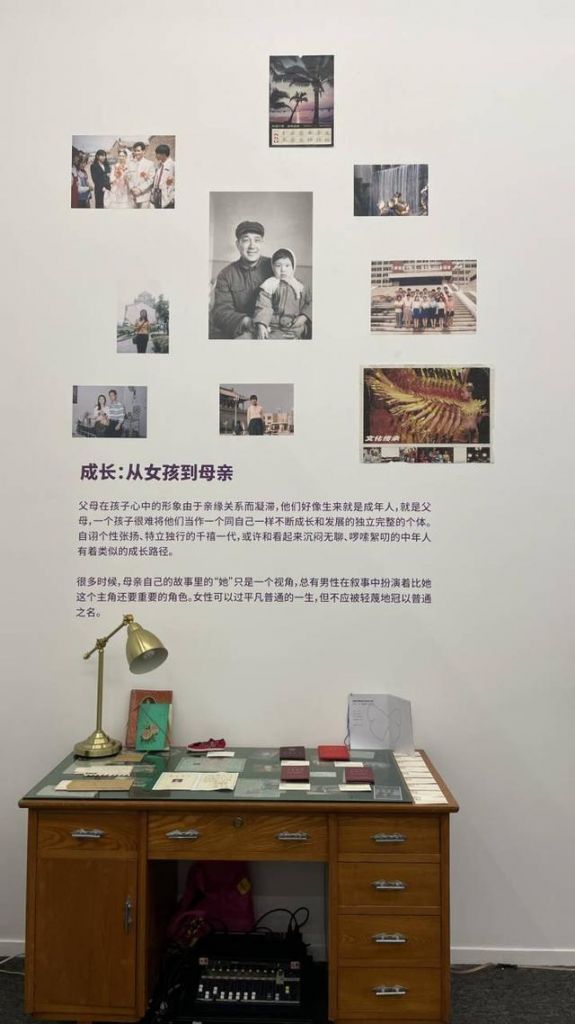

今年9月至10月,汇集其中50份作品的展览在北京举办。展览背后是由300多个家庭、100多万文字、无数老照片和老物件,构成的关于二十世纪不同的历史横断面。

展览的照片。

在这些作品中,“00后”们关注的领域广泛而细致。这些来自天南地北的家庭和中国社会的变迁紧密相连。他们的故事几乎涵盖近百年间中国所有历史时段,从抗日战争、解放战争到改革开放和新时代。书写的主角是身边最平凡的亲人,他们曾朝夕相处,却从未好好了解过对方的过去。

而当这些“00后”向亲人发出第一句追问开始,一些微妙的改变悄然发生。李一文重识了逝世十年的外曾祖母(家中男人都远渡重洋,阿太留守一生,如今我选择归来),张烨瑶与家乡建立了真正的连接,还有人从中汲取了未来路途的能量,消解了对家庭累积多年的误解,甚至有人因此获得疗愈……

身为发起人的王洪喆也有意外之喜。近年来,“寒门再难出贵子”引发热议,王洪喆曾认为,北大学子可能大多来自城市中产家庭。

可真相并非如此。这些孩子们的父辈、祖辈,有最普通的农民,有住在船上的渔民,有的曾前往珠三角打工又回到家乡,有的移民海外又回到祖国……家庭史作业呈现出广阔的阶层来源和丰富的家庭故事,有些甚至连王洪喆也未曾料想。

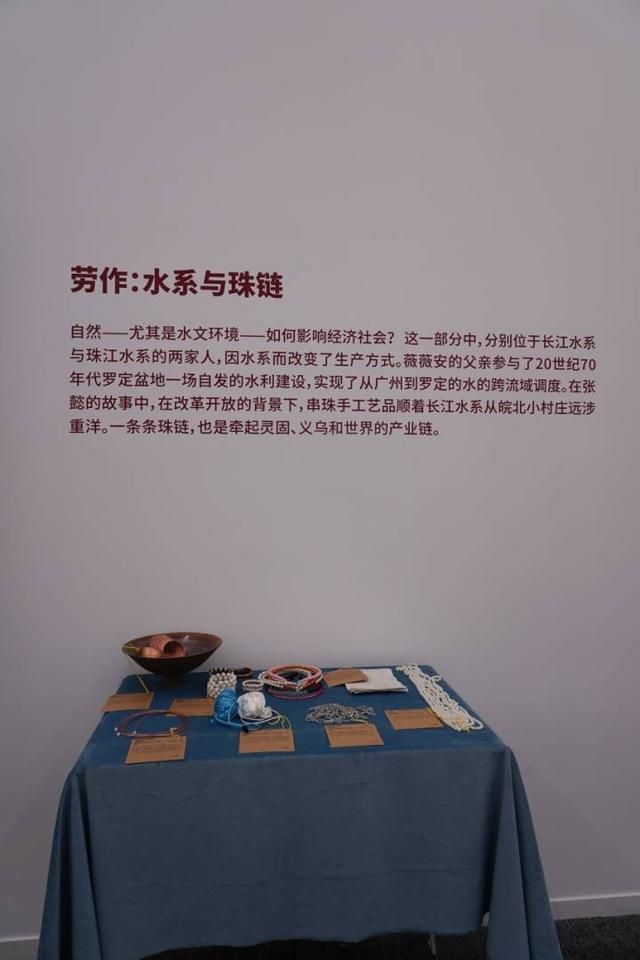

展览的照片。

钱江晚报·小时新闻记者 陈馨懿

张烨瑶在2000年出生,她正就读于北京大学新闻与传播学院大学三年级,来自宁波慈溪。

慈溪被称作“中国杨梅之乡”,慈溪杨梅进入了中国农业品牌目录,它们还被销售至香港、中东等地。

在作业中,张烨瑶则把杨梅称作“我们家族的精神象征”。每年盛夏,张烨瑶的舅舅会和外公一块上山,带回新鲜的杨梅。

在钱江晚报·小时新闻连线时,张烨瑶回忆:“当得知要写家庭史时,我的第一反应就是写杨梅,因为它贯穿了我的生活。”

童年是那几棵杨梅树,陪着她长大

张烨瑶带着杨梅罐头来到北京大学,她把家乡的味道分给了舍友。而后三年,每过一段时间,张烨瑶都会收到家人寄来的罐头,更多同学、朋友都尝到了慈溪杨梅,她记得:“有一位北方的同学,在这之前没有吃过杨梅。”

在张烨瑶小时候,每到周末,她都会回到桥头镇上林湖村的外婆家,村名的来源源自边上的上林湖,那里距离慈溪城区仅半小时路程。

六月,黄梅季,杨梅成熟。张烨瑶和比自己大两岁的表哥常常坐上外公的三轮车,摇晃几分钟晃到山脚停下,那里有几棵杨梅树供他俩玩耍。

张烨瑶的外公一整天都在湖边待着,劝阻村民不要野泳。张烨瑶则跟在表哥身后,很快学会了爬树,又很快学会了“偷吃杨梅”,“就摘手边的几颗杨梅。我们也不洗,摘下来了就往嘴里放。”

张烨瑶学会了爬树“偷吃杨梅”。

到了某天,张烨瑶的外公会神奇地搬回来一整筐杨梅,摊放在家里。外婆取出杨梅核、捣碎果肉,最后放进冰箱。过些时日,便成了可以直接饮用的“杨梅酱”,这是张烨瑶最喜欢的夏日饮品。

小学四年级,张烨瑶被选入了宁波市体校学习打篮球,而后又转入位于杭州的浙江省队,高中时来到北京清华附中,最后进入北京大学。

从慈溪离开,张烨瑶越走越远,但总有杨梅在。

在宁波时,张烨瑶的妈妈会开车送来新鲜的杨梅;到了杭州,张烨瑶第一次吃到外婆做的杨梅罐头,用糖水泡着的杨梅更甜,可以储存更久,外婆说是和街坊学来的;最近两年,外婆又偷师街坊,做出了杨梅汤圆。

张烨瑶外婆制作杨梅罐头。

在张烨瑶很小的时候,家人就常告诉她:“杨梅是我们慈溪的特产。”等到张烨瑶进入体校后,妈妈也会给她的同学们送杨梅。张烨瑶记得:“当时奉化的孩子带水蜜桃,我们慈溪孩子就带杨梅。”

去年,张烨瑶修读了北京大学新闻学院的《传播学概论》,这门课程最后的考核作业是:个人家庭史的非虚构写作。在考核要求中,老师建议学生可以通过这个工作来“重新理解自己的家人和他们的时代”。

这是《传播学概论》第二次尝试布置家庭史作业。在这门一百二十来位学生的大课上,80后老师王洪喆提到,上一次布置的作业成果他挺满意。王洪喆特意和学生们说,选择的素材要和私密的家庭历史区分开,得和时代变迁结合在一起。

张烨瑶有种直觉,她应该写写家里的杨梅林,“它贯穿了我的生活。”

杨梅是家族精神象征,凝结三代人记忆

事实上,张烨瑶并没有那么了解杨梅林。

在上大学后,张烨瑶才开始注意到,外公带回来的杨梅总有一大筐,而她只见过几棵杨梅树:“几棵杨梅树为什么能产出那么多杨梅我妈妈在哪里?”

外公这才告诉张烨瑶,在山的更高处,家人还栽培了二十余棵杨梅树。张烨瑶回忆:“山上没有专门的道路,我从没上去,也完全不知道。”

张烨瑶外公在摘杨梅。

祖孙两人的感情很好,但交流很少。这位七十余岁的老人一脸和蔼,不爱说话,家里的事情总是外婆在安排。

张烨瑶没有亲眼见过外公照料杨梅,不知道他出门都在忙什么。关于外公的过去,张烨瑶也只是隐约记得曾见过一张照片,大约是年轻时的外公,一副军人的模样。

上了大学后,张烨瑶只给外公打过几次电话。为了了解杨梅的来历,张烨瑶和外公通话了一个多小时,这一次外公难得说了许多话。

张烨瑶问:杨梅树是不是需要每过两三天就要看看我妈妈在哪里?外公答:一年只用照看几次,春节看树根,五六月剪枝条,六月就能收获了。

张烨瑶又问:杨梅树是从哪里来的?外公答:是家庭联产承包责任制分来的。

“很多没有听说过的事出现了。”张烨瑶听到了许多熟悉又陌生的词,人民公社、家庭联产承包、国营工厂和工厂托儿所……它们来自1970年到1980年,更多时候出现在她的历史课本,而非家人口中。

以下是张烨瑶的家庭史作业:

外公的确曾经当过兵。1964年,他进入海军部队,后来成为了班长。1970年,他回到家乡慈溪,成为村支书,带着生产大队一块种植。那时的杨梅只是作物之一,由国家统一收购。

杨梅是一年一季的作物,一个生产队一年大约可以卖给国家几千块钱,每户人家根据劳动力的多少可以分到100元左右。当然这是在旺季,也就是杨梅品质较好、产量高的情况下。

左一为张烨瑶外公。

十一届三中全会后,开始实行家庭联产承包责任制,外公家便分到了杨梅林。杨梅不再统一收购,而是被村民们摆在马路边上售卖。1989年起,慈溪还会每年都举行为期一个月的“杨梅节”。

我从小和妈妈、外婆一块生活在城区。外婆告诉说,我们一家是在1980年进入慈溪城区的。那时,外婆在国营工厂工作,妈妈也被放到了工厂的托儿所。而外公仍在村子里,和杨梅林一起。

我妈妈在假期才回到村子里。那时,凡是大一点的小孩子,都要去上山看管杨梅树,防止果子被偷走。妈妈需要在杨梅林守一整天。六七月正是最闷热的时候,山路难走,她还曾遇到过一条蛇,吓得不敢动,直发抖。

那时,杨梅售价只有几分钱一斤,一篮子杨梅只能卖两角钱左右。掉在地上的果子,孩子们可以捡起来兜售,大家都舍不得吃了这份属于自己的零用钱来源。地上的果子多的时候,一天能卖一两块钱,妈妈一般拿去小卖店买白糖棒冰吃。

杨梅林成了妈妈童年时的“玩伴”。为了打发时间,妈妈经常会和别家小朋友打成一片,他们也是看管杨梅林的孩子。他们有时去山边的湖里洗澡,有时去山下的田里捡螺蛳。就这样,杨梅林看着看着,孩子们就没了人影,都跑去玩了。

现在,舅舅帮着外公一块采摘。杨梅林已经不是家庭的主要收入来源,已成了我们家族的精神象征。它是外公的奋斗,妈妈的童年,还有我自己的乡愁。

进入北京大学后,我依然要进行体育训练,归家的时期总是无法确定。到现在,我总想起2019年的夏天,那时我刚刚高考结束,再次回到外婆家,和杨梅一起度过了初夏。

我和外婆花了一个下午,把一整筐杨梅挨个塞到罐头里,大约塞了有五六十罐,做好后,罐头全都藏在仓库里。之后,我会在北京陆续收到这些亲手制作的罐头。

那些天,我也去了杨梅林。一阵微风吹过,我伸出手,刚好一颗杨梅落下,坐在我的手心上。

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。

1、IT大王遵守相关法律法规,由于本站资源全部来源于网络程序/投稿,故资源量太大无法一一准确核实资源侵权的真实性;

2、出于传递信息之目的,故IT大王可能会误刊发损害或影响您的合法权益,请您积极与我们联系处理(所有内容不代表本站观点与立场);

3、因时间、精力有限,我们无法一一核实每一条消息的真实性,但我们会在发布之前尽最大努力来核实这些信息;

4、无论出于何种目的要求本站删除内容,您均需要提供根据国家版权局发布的示范格式

《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》:https://itdw.cn/ziliao/sfgs.pdf,

国家知识产权局《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》填写说明: http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/342400.shtml

未按照国家知识产权局格式通知一律不予处理;请按照此通知格式填写发至本站的邮箱 wl6@163.com