毛泽东说志丹县小姐在哪块:“全国妇女起来之日志丹县小姐在哪块,就是中国革命胜利之时。”女性群体是延安革命队伍中一道亮丽的风景线。她们中有的历经革命的腥风血雨,革命本色依旧,满腔热情投入新工作志丹县小姐在哪块;有的出身优裕家庭,抛家舍学跋山涉水,奔赴延安接受锤炼,积极投身革命洪流,成长为革命队伍中的新女性;有的远隔万里重洋,突破重重阻力,探寻红星照耀下中国的“秘密”,向世界传播中国共产党的声音,让世界了解真实的延安;有的顽强挣脱延续几千年的封建桎梏,从小家庭走向大社会,踏上积极参政议政与生产建设之旅,成为边区发展建设的“半边天”。

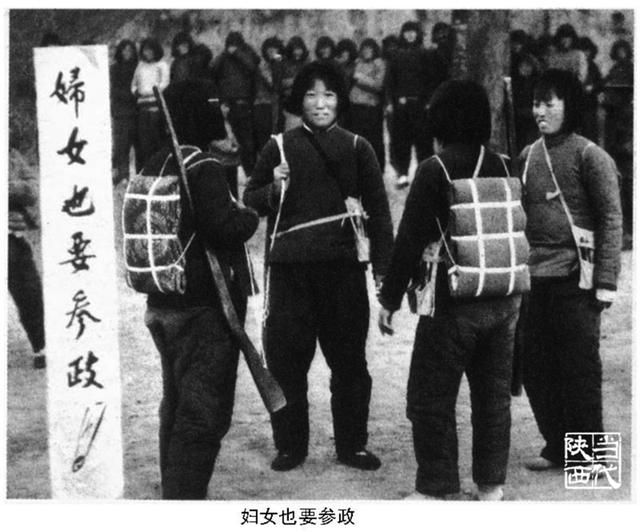

民主典范——投票选举

信念坚定、不惧艰难的英雄主义情怀

1934年10月,红军将士们以非凡的智慧和大无畏的英雄气概,战胜千难万阻,胜利完成震撼世界、彪炳史册的万里长征,宣告了中国共产党和中央红军胜利实现了北上抗日的战略转移,也开启了中国共产党为民族独立和人民解放而斗争的伟大进军。在浩浩荡荡的长征队伍中活跃着3000多名英姿飒爽、不让须眉的女兵,她们怀揣着美好的梦想和坚定的信念,凭着不惧艰难的革命英雄主义精神,与众多男同胞一起冲锋陷阵,浴血奋战,跋山涉水,栉风沐雨,胜利到达陕北。这些历经长征的革命女性是延安时期女性群体中最炫目的一张名片,她们是共产主义理想的坚定信仰者、革命事业的不懈奋斗者,是女性追求自我解放的典范。

参加长征的革命女性大多经历了幼年极端艰苦的生活困境,和早期无产阶级革命和进步思想的启蒙。艰苦困顿的生活环境造就了她们不甘屈辱的性格特征,投身革命后的思想解放和革命实践锻造出她们坚忍顽强的革命意志。行军路上她们唱歌曲、说快板,激励战士;转战途中,她们天当房,地当床,日晒雨淋,风餐露宿,野菜充饥,篝火御寒;打起仗来,她们冒着枪林弹雨,冲锋陷阵,前仆后继,奋勇杀敌。战士遇险时,她们用自己的身体掩护;战友受伤时,她们用女性特有的细致与情怀照顾伤员。在艰难困境中,她们立场坚定,信念永恒;在敌人屠刀下,她们矢志不移,宁死不屈。蔡畅、邓颖超、康克清、贺子珍等都是这一群体杰出的革命女性代表。

李坚真生于广东丰顺县的贫苦农民家庭,幼年时期就开始了童养媳的人生命运。青年李坚真在彭湃的鼓励下,冲破封建枷锁,投身革命队伍,开始了改变命运之旅。长征途中她先后担任民运科长和干部休养连指导员,负责找挑夫、找向导、打土豪、筹粮筹款等工作。她巾帼不让须眉,遇到敌人指挥若定,率先迎战;遇到伤员,亲自上阵,手抬肩背。到达延安后,她先后任中共中央妇女部长、中共陕甘宁边区委员会委员兼妇委书记等职,以新的角色投入到边区建设和妇女运动之中。危秀英,身高只有一米四,被形容“像小白胡桃一样娇小”,毛泽东和朱德都戏称她为“矮子”,就是她不但走过漫漫长征路,还救治了多名干部和战士,是长征路上抬担架最多、救人最多的一个。

红四方面军的妇女独立团是长征中女性参与最为集中的革命队伍,她们担负着保卫后方、歼灭残敌土匪、运送弹药、照顾伤员、打扫战场等重任,为保障红四方面军的长征作战做出了重要贡献。随后她们未经休整又西渡黄河,斗志昂扬地开始西征。在西征途中,她们英勇善战,顽强拼搏,终因累受重创,寡不敌众,以致全军覆没。许多女战士从此或流落山区,或负伤被俘,或被关进监狱,或被送去修路、挖矿,但是她们在凶残的敌人面前不低头、不屈服,在苦难面前不气馁、不流泪,仍用各种办法机智顽强地同敌人进行斗争。所幸的是,几经生死磨难,终有部分战士回归革命队伍。共和国元帅徐向前评价她们志丹县小姐在哪块:“我们的妇女独立团,就是在与总部失去联系的情况下,遇敌重兵包围,而全部损失的。她们临危不惧,血战到底,表现了中国妇女的巾帼英雄气概,红四方面军妇女独立团的光辉业绩,将永彪史册。”

历经长征的革命女性其英雄故事可谓数不胜数。她们到达陕北后,未曾躺在功劳簿上居功自傲,而是以新的姿态、新的面貌重新投入到抗日战争和解放战争之中,投入到边区建设和大生产运动之中。她们成为长征路上的战地黄花,成为延安时期革命队伍中最具坚定革命信仰的女性群体,是延安时期女性群体中的铿锵玫瑰。

向往进步、团结友爱的集体主义情怀

“万重山,难又险,仰望圣地上青天。延安路上人如潮,青年男女浪滔滔。”这是诗人王云形容抗战时期爱国知识青年奔赴延安时的盛况。抗日战争全面爆发后,中国共产党以其抗日救亡的政治主张和抗日民族统一战线等政治策略,及时回应中华民族面临生死存亡、命运攸关的普遍时代关切,率先赢得了广大青年学生和知识分子的拥戴和信任。一时间,延安成为爱国青年的希望和心中的圣城,成千上万的爱国女青年抛家弃学,或夫妻相伴,或姐妹相邀,或亲友相约,或师生相随,冲破重重阻挠,结队成群地奔赴延安,投身革命。

爱国青年奔赴延安

奔赴延安的知识女性大都走过一条叛逆者的道路。她们首先背叛了自己出身的中产阶级家庭,投身抗战救亡的革命行列,接受无产阶级革命思想后,继而背叛自己曾经出生并成长着的那个阶级和社会的价值标准与行为规范。来到延安的革命教育带给她们的不仅仅是激情燃烧的青春岁月,更是团结友爱的集体主义情怀。到达延安后,她们一开始对延安生活不习惯,有许多抱怨,甚至有的离开。然而在这里街衢清洁,植满槐桑,百事乐业,耕者有田。这里的人们是平等的,风气是清新的,比国统区和沦陷区有着更鲜明的自由、平等、民主宽松氛围,还有“来则欢迎,去则欢送,再来再欢迎”的来去自由政策。她们逐步完成了从接受、适应和到融入延安的生活转变,也经历了由“个人”到“集体”的思想转变。

在延安军事化的革命队伍里,她们集体生活、集体学习、集体生产,互帮互助、团结友爱。物质生活虽苦并不影响她们在精神上的富足,相反,她们是延安城中最富有、最快乐的一群人。最能说明她们心境的,要算是回荡在延河边的嘹亮歌声了。她们穿上列宁装,每天晨跑锻炼,经常参加临时安排的拉练、运粮背柴等体力劳动,她们在这种军事化、集体化、战斗化的生活中,脱落了闺阁小姐的脂粉气,抛弃了传统闺秀的羞涩感,强壮了体魄,锤炼了意志,重塑了她们无私、团结、友爱的个性,磨炼出了革命女性的别样风貌,进而形成了“一切相信组织、一切依靠组织”的革命集体主义情怀。

丁玲有一段话最能表现革命女性的这一转变。她说:“过去走的那一条路是达到两个目标的:一个是革命,是社会主义,还有另外一个,是个人主义,这个个人主义穿上革命的衣裳,同时也穿上颇不庸俗的英雄思想,时隐时现。但到陕北之后,就只能走一条路,只有一个目标,既使是英雄主义,也是集体的英雄主义,是打倒了个人英雄主义之后的英雄主义。”

时至今天我们应能理解,这些爱国女青年在日益深入地投身革命之时,在放弃城市生活与个人自由、收敛个性尊严的同时,也怀着牺牲自我、成全集体、团结成一个拳头去成就民族大业的自觉与自愿。这是革命的召唤,也是时代的要求。在延安,她们培养出了一种神圣的使命感、责任感和集体荣誉感,并树立了将为其奋斗终生的理想和信念。

渴望自由、追求幸福的浪漫主义情怀

奔赴延安的女青年正值最青春的美好岁月,她们生命历程的发展注定要在延安完成婚姻家庭的创建任务。而她们的到来,也为延安带来了“男女平等”“恋爱自由”等富有“现代”气息的婚姻家庭观念。革命和妇女解放的二重奏,在一定程度上颠覆了“父母之命、媒妁之言”“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”的传统婚恋观。边区政府“以男女当事人之自由意志”为原则的婚姻政策法规颁布之后,宝塔山下上演了一个又一个动人浪漫的革命爱情故事。这里有王稼祥与朱仲丽般同甘共苦的革命恋情,有邓小平与卓琳般风雨相伴坚贞不渝的爱情故事,有如陈云和于若木般平白朴实的“老实人”之爱,有如徐向前和黄杰般比翼双飞的同志伴侣之爱。

延安革命队伍中的爱情故事充满着渴望自由、追求幸福的浪漫主义情怀。“革命坚决,品德高尚,志同道合,不媚权势”是康克清同志的爱情观,也是她与朱德总司令革命爱情的真实写照。康克清在与朱德新婚之夜就有约定:“我有自己的工作,还要抓紧时间学习,希望你在生活上不要指望我很多。”朱德和康克清想法完全一致:“干革命就不能当官太太,当官太太的人就不能革命。我有警卫员照顾,生活上的事情你不用操心,只管努力工作、学习吧。”在朱德五十三岁生日时给康克清的信中充分体现了他们浪漫的革命爱情:“我和你相处多年,觉得你无时无刻不以国家和革命为重。凡事不顾自己的利害,人们不能忍受的事你都能忍受,人们所不能干的事你去开辟。……”。

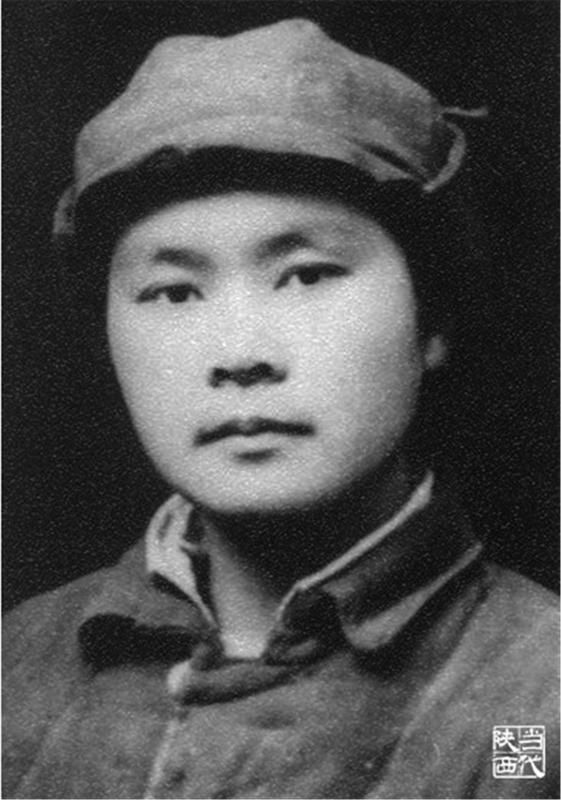

安塞县县长邵清华

当然宝塔山下的爱情故事并非只有甜蜜和浪漫,1937年10月发生的“黄克功事件”,一时震惊延安。张闻天发表讲话,指出:“恋爱和婚姻对我们的事业应该成为健康的、有建设性的推动力,而不是颓废的、有破坏性的腐蚀剂。在恋爱、婚姻与家庭问题上,要重视政治与生活两个方面的协调,男女双方首先应该是政治上相互帮助的同志关系,其次应该是工作学习上相互帮助的朋友关系,然后才是生活上相互体贴的爱人和夫妻关系。毛泽东也为抗大学员做过《关于革命与恋爱问题》的报告,提出革命队伍里的恋爱必须遵循三个原则:政治一致,双方自愿,不妨碍工作。

林一(原名刘书兰)和滕代远的美好姻缘就是在这样的原则下缔结的。林一曾在苏联东方劳动大学学习,其间滕代远为她授过课。当时滕代远对积极上进、热情大方的林一就有好感,林一也对这位根据地的老红军非常敬重。1938年林一学成回国,在西安赴延安路上出了车祸,滕代远收到消息前去营救,一眼认出了林一。来到延安后林一由于身体不好,滕代远亲自为她寻医问药,利用休息时间约她散步散心。经过一段时间接触后,两人终于愉快地结了婚,成为令人艳羡的一对情侣。

冲破束缚、自立自强的平等主义情怀

陕甘宁边区地处中国的西北,位于陕西、甘肃、宁夏三省之交界地带,地瘠民贫,人口稀少,文化、经济、交通都很落后,风气闭塞,封建思想浓厚。边区大多数妇女缠足不识字,重男轻女思想根深蒂固。当革命风暴席卷陕甘宁边区时,边区妇女有了翻身解放的机会,许多妇女冲破封建道德束缚,打破传统家庭性别秩序,加入红军队伍,宣传妇女解放起来闹革命,鼓励妇女剪发、放脚,提倡婚姻自由,倡导男女平等,动员妇女走出家庭,自立自强,与男同胞一样站岗、送信、学习,生产纺线,支援红军,参政议政,为革命胜利和边区建设做贡献。

1939年3月8日,毛泽东在参加延安“三八”妇女节纪念大会时指出:“妇女解放与社会解放是密切地联系着的,要真正求得社会解放,就必须发动广大的妇女参加;同样,要真正求得妇女自身的解放,妇女就一定要参加社会解放的斗争。”他在《中国妇女》杂志创刊词中指出:“妇女解放,突起异军,两万万众,奋发为雄。男女并驾,如日方东,以此制敌,何敌不倾?”在中共中央和中央妇委的领导下,延安妇女积极参政议政,已然成为社会风尚。邵清华就是党和国家历史上第一位民主选举出来的安塞女县长。在边区第二届参议会选举结果中,涌现出2005名乡级女议员、167名当县级女议员和17名边区女议员。

延安妇女解放还体现在参加生产劳动、拥军支前、文化、教育、卫生等方面。“太阳出来东方红,劳动妇女赛男人,挖苗割麦都能干,劳动生产能顶汉。”从1939年到1945年,边区妇女共纺纱600余万斤,织布46万余匹,可满足全边区抗日军民用布总量的三分之一。解放战争中,边区妇女一年做军鞋15万双,棉被1万床,棉衣3.4万套,碾米磨面2.4万石,有力支援了解放战争在全国的最后胜利。巾帼劳模马杏儿、郭凤英、黑玉祥、刘金英等都是这一时期涌现出的女性杰出代表。

当边区妇女为反对封建婚姻或在连年饥荒中为求生存而加入红军队伍,她们以往的困苦无奈和无尽苦难会将内在求生存、求自主、求平等、求自强的欲望激活,在革命队伍中重新探寻自我的归属感和价值意义。接受先进革命思想教育是边区妇女发生思想蜕变的第一阶段,她们需要为自己的叛逆和挣脱行为找寻合理化的理由,并重新探索自我价值和生命意义。此时“贯彻抗战到底,争取国家民族最后胜利”的革命思想便替代了封建伦理成为她们的思想主旋律。她们正是在积极动员与组织全边区的广大妇女群众,为保卫边区、保卫西北、保卫中国而奋斗,在神圣的民族战争胜利中,求得妇女解放和自身发展,也重新定位了自我的价值意义,实现了“旧我”到“新我”的转变。

坚守正义、反对侵略的国际主义情怀

延安是世界人民了解中国现代革命、了解中国共产党和军队的重要窗口。抗日战争时期,在国民党军事“围剿”和新闻封锁的形势下,偏居西北一隅的陕北延安,能打开通向全中国、通向世界的信息和传播通道,是远道而来的100余位国际友人的功劳。他们来自美国、苏联、英国、德国、加拿大、日本、印度、朝鲜和新西兰等十多个国家,他们为坚守正义、支援中国现代革命而走进延安,正是他们使延安进入了世界视野,使延安的声音传向世界。他们中间不乏优秀女性群体,比如美国记者埃德加·斯诺的夫人海伦·福斯特·斯诺、美国社会活动家和进步记者艾格妮丝·史沫特莱、美国作家和进步记者安娜·路易斯·斯特朗等。

1936年6月,埃德加·斯诺如探险家一般进入陕北保安(今志丹县),成功采访了一批中共领袖和红军指挥员。斯诺的报道,打破了国民党长达十年的新闻封锁,使国际社会第一次比较清晰地了解了中国共产党及领导核心的真实面貌。1937年4月,其妻海伦·福斯特·斯诺历尽艰难,独自访问延安。在延安近5个月的时间里,海伦收集了丈夫未及采访的部分红军领导人的情况(其中包括朱德本人以及红二、四方面军的指挥员),并与毛泽东进行了5次难忘的长谈。她的采访,不仅充实了丈夫正在撰写修订的《红星照耀中国》(又名《西行漫记》),而且还写成了堪与《西行漫记》相媲美的姐妹篇《红色中国内幕》(又名《续西行漫记》)。他们夫妇向全世界介绍了中国共产党和中国共产党领导的军队,扩大了中国共产党在国际社会中的影响。

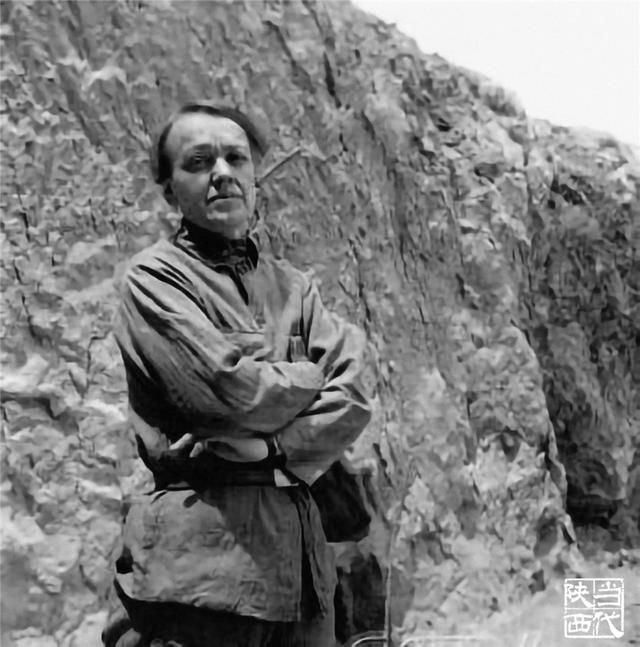

史沫特莱

艾格妮丝·史沫特莱生于美国密苏里州。1928年12月来到中国,开始了她在中国12年的记者生涯。她目睹了日本对中国的侵略,并向世界发出了正义的声音。1933年她出版了第一部著作《中国人的命运》,表达了对中国人民革命斗争的同情和支持。1937年初她来到延安,开始了对中国共产党和红军领袖人物的访问。在延安她身着粗布军装,生活与红军一样简朴。她还写信邀请斯诺夫人、合众社记者厄尔·利夫等外国记者到延安采访,以让全世界更多的人了解中国共产党的革命斗争。全面抗战爆发后,她作为八路军司令部的随军记者,与奔赴华北抗日前线的八路军同生死,共患难。1938年她的著作《中国在反击》问世,向全世界反映了华北地区抗日的政治和军事形势。1938年她又随八路军、新四军转战华北、华中和华东,写了大量战地通讯,后汇集成《中国的战歌》,此书被誉为第二次世界大战中最好的战地报道之一。1949年,她完成了最后的杰作《伟大的道路——朱德的生平和时代》,展现了中国新民主主义革命的历史,成为有关中国革命史的名著,她本人也被誉为“中国人民之友”。

安娜·路易·斯特朗也先后6次访问中国。1946年她在延安采访毛泽东,把“一切反动派都是纸老虎”的著名论断和豪言壮语传播给全世界。后来,她称这一论断是“一个现时代的伟大真理”。她后来著文说:“当我离开延安的时候,我明白了,中国共产党领导下的中国,才是我愿意过后半生的地方。这主要是在延安讨论各种问题当中,我感觉到自己的心胸在不断开阔。”她认为:“只有在这种被包围和孤立的延安,我才真切地体会到了建设世界的人的力量。”回到美国后,斯特朗以其访问材料完成了《中国人征服中国》一书,向全世界介绍了她对毛泽东的采访,记述了中国共产党夺取全国胜利的历史进程。

(本栏目由西北大学延安精神与党的建设研究院协办)

1、IT大王遵守相关法律法规,由于本站资源全部来源于网络程序/投稿,故资源量太大无法一一准确核实资源侵权的真实性;

2、出于传递信息之目的,故IT大王可能会误刊发损害或影响您的合法权益,请您积极与我们联系处理(所有内容不代表本站观点与立场);

3、因时间、精力有限,我们无法一一核实每一条消息的真实性,但我们会在发布之前尽最大努力来核实这些信息;

4、无论出于何种目的要求本站删除内容,您均需要提供根据国家版权局发布的示范格式

《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》:https://itdw.cn/ziliao/sfgs.pdf,

国家知识产权局《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》填写说明: http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/342400.shtml

未按照国家知识产权局格式通知一律不予处理;请按照此通知格式填写发至本站的邮箱 wl6@163.com