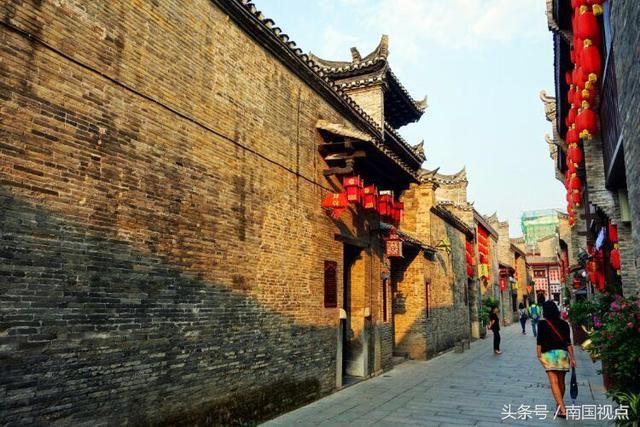

在桂林王城正阳门外东、西两侧桂林同仁堂药店在哪里,静静地卧着两条形成于清代的百年老巷——东巷、西巷桂林同仁堂药店在哪里,堪称“老桂林街巷标本”。 当城市建设进入“日新月异”的发展时代,日益残旧破败的东巷、西巷,在人们心目中已经和桂林这座国际旅游城市的形象越来越不相协调。然而,当东巷、西巷拆除、改造工程正式启动时,众多桂林人又从心底涌起一股难舍难分的情怀,留恋着两条老巷独有的古朴风韵与市井情调。

改造后的东巷、西巷,还能让人寻找到老桂林的历史印痕吗?还能让人感受到老桂林那份独有的人文风韵吗?

踏着金秋时节洒落的夕阳,来到改造后新开街的东巷巷口。首先面对的一个惊喜,是曾经被一排排破旧砖房挤压得仅露出一座主门洞的王城正阳门,如今又完整地显现出它原有的威赫气势——三座门洞依次排开,两座石狮镇守着主门。

记得3年前,由热闹的正阳路拐入东巷、西巷采访时,车水马龙的喧嚣立即被孤寂落寞的幽静所取代。如今,虽然众多铺面尚在装修中,熙熙攘攘的游客却已经蜂拥而来,让开街不过半年的东巷迅速成为桂林城中一处旅游新热点。

漫步东巷,最引人关注的,自然是位于东巷9号的那栋清代老宅院——那是当年东巷最气派的“岑氏宫保第”。清同治十二年(1873年),时任云贵总督的岑毓英在东巷原靖江王宗庙遗址处置地建房,缘由是桂林同仁堂药店在哪里:家乡“西林距省会二千里,子弟读书、应试既苦道远,又鲜观摩”,因而“有侨居临桂之意”。后来,成为两广总督的岑春煊也曾居住在这里韬光养晦,躲避政治风雨。

几经战火与岁月风雨摧残,“岑氏宫保第”如今仅存面临东巷的一座塾馆,完全失去了往昔的威风,倒真有几分韬光养晦的味道了。

岑春煊和他的儿女

岑春煊和他的儿女

当年的岑府究竟有多气派?据曾经住在“岑氏宫保第”对面广东会馆里的甘励贞老人回忆:“岑公馆”住的是大户,里面的太太、小姐穿着很时髦,整天涂脂抹粉,出门就打起洋伞。经常有吉普车倒进巷子里来接她们出去打牌、玩耍。

位于东巷另一端巷口的“龙氏故居”,气势虽不如岑府,却也堪称名门望族,出了不少传奇人物。

据龙家后人龙宗甲2008年撰文回忆:其高祖父龙献图在清代是著名的诗人和教育家,那位著名的“三元及第”状元陈继昌,就曾是龙献图的门生。其曾祖父龙寅绶清光绪二年(1876年)辞官回乡后,为了让子孙有一个良好的学习环境,于次年举家由乡间搬迁桂林城,定居东巷。

龙寅绶之孙龙泽厚清光绪年间曾在四川、广东等地任知县。光绪十八年(1892年)辞官回乡途经广州时拜变法维新领袖康有为为师。康有为两次来桂林讲学,均由龙泽厚出面安排。

谈起龙家后人,有一位奇女子不能不提——她就是龙泽厚的三女儿——龙六纬。龙六纬自幼聪明伶俐,知书达理,却在15岁那年患了一场怪病——掉光了头发。为了躲避世人异样的目光,龙六纬深居简出发奋读书,以优异的成绩考入北平国民大学经济系。经过大学深造的龙六纬并没有从事经济工作,却在一次偶遇高僧后与佛结缘,开始勤奋抄读佛经。

1923年,龙六纬在上海玉佛寺出家。1947年,入广东曲江南华寺受戒,法号——释宽能。新中国成立后,释宽能住持桂平西山洗石庵达40年之久。在西山,她倡导“农禅并重”,在潜心修佛的同时悉心经营茶园,终于使西山茶成为享誉中外的名茶。

1941年,在抗战烽火中各奔东西的龙家后人卖掉了东巷的祖屋。新中国成立后,相继迁入龙家大院的单位和住户大兴土木,将一座完整的大宅院拆解得七零八落,面目全非。东巷改造工程启动时,人们甚至连“龙氏故居”的具体位置都难以形成一致看法。于是,找来龙宗甲的记述:“从前巷子口立有一块石碑,刻有‘兄弟翰林’四个大字,指的是我大爷爷龙朝言和三爷爷龙朝翊两兄弟。龙家坐落在巷中尾段南侧的拐弯处……”

在经过现场比照、分析后,相关人士最终确认如今东巷1号所占地盘便是当年“龙氏故居”的旧址。

紧临王府城墙的兰井巷。

从东巷往北拐弯,便到兰井巷。形成于明末清初的兰井巷,得名巷内一口古井,井旁种有玉兰树和兰花,花开时香气四溢。长不过百米的兰井巷,与东巷一起列入“修旧如旧”改造工程。巷中最引人关注的宅院,是当年在桂林远近闻名的药店“熊同和”。

提起“熊同和”,如今老一辈的桂林人依然满口赞叹。在他们眼里,桂林的“熊同和”就跟京城的“同仁堂”一样神奇。

关于“熊同和”的来历,有着不同说法——

有人说,清朝末年,一位叫熊同和的老实巴交农民挑着一担货物从江西辗转来到桂林讨生活。几年后,他用积攒下来的钱在兰井巷开了一间小药店,店名便唤作“熊同和”……

然而,东巷改造工程启动时,有关人士寻访到熊家后人熊忠敏,才了解到“熊同和”真实的来由:大约清光绪二十年(1894年)前后,江西省清江县樟树镇松湖村一对名叫熊静和、熊联瑾的叔伯兄弟因逃灾一路辗转来到桂林谋生。当时,在桂林经营药店的多为江西人。兄弟俩便进入老乡的药店当学徒,后来又跟着老板学医,手头渐渐有了些积蓄。一次,得悉一家叫“熊同和”的小药店做不下去了,兄弟俩便凑钱盘了下来。一个管理店铺,一个专跑外联。起初,还只是从其他大药店进点货,赚个差价。到上世纪20年代初,生意渐渐红火。店里用秘方炮制的“阳和解凝膏”“小儿疳积散”“十全大补丸”等10多种中药方,货真价实,疗效甚佳。坊间曾流传这样一首民谣: 奇难杂症莫担心,熊同和店有先生。 玉堂拿脉十分准,药到病除保安宁。

1956年公私合营后,“熊同和”改换门庭,更名为“乐群药店”。此后,人们便只能在追忆里回味“熊同和”的良药芬芳了……

就在东巷以全新面貌开街迎接游客之时,与东巷并肩而立的西巷改造工程也随之启动。记者立于正阳门前举目西望,只见西巷一幢幢陈旧破败的老宅院已被拆除殆尽,只剩下天主教堂尖尖的屋顶、清真寺肃静的院落,还孤寂地立在原来的位置上,享受着夕阳的洗礼。

在桂林人的记忆里,西巷虽然不像东巷那样曾经拥有众多名人府邸,却飘荡着更浓郁的平民百姓家常风味。曾经,米粉、馄饨担子整天在巷子里叫卖,糯米饭、马蹄糕摊点终日在巷道间飘香……

一位老巷居民感慨道:

留给我印象最深的,是张高的剃头担子、刘二婶的甜品摊和何老招的马蹄糕担子……张高的剃头担子一到,就听到他唱:“张高剃头四处游,红毛陆军小平头。一月一次变个样,别人一见好风流”。刘二婶穿着整齐素丽,对人和蔼。她的豆腐脑白净,糖水沁心甜……何老招挑着担子,边走边唱:“何老招,马蹄糕,小把爷吃了长得高,大人吃了不出老。一个铜板买一块,两个铜板吃得饱。”歌声一起,必有一群小把爷跟在屁股后头跑……

幽深小巷也有风景。

和刘三姐比美的游客。

守着老巷的“懒人”

西巷拆除前,记者曾在巷口邂逅一家“西望”咖啡店。虽然栖身陈旧的巷道,“西望”却以装潢雅、格调高成为桂林颇有名气的咖啡店。当地不少文化人都喜欢聚首店中,组织沙龙,商讨问题,碰撞思想。 何以取名“西望”?店主人的回答是:灵感来自李白《蜀道难》中“侧身西望长咨嗟”的诗句,同时也含有谐音“希望”之意,希望借此多保留一些老巷让人留恋的市井风情。

改造后的西巷,会不会只是“东巷的翻版”?它还能让桂林人寻找到储存在记忆里的那段风情、那份希望吗?

夜静人散,我们只能孤寂地守候着……

1、IT大王遵守相关法律法规,由于本站资源全部来源于网络程序/投稿,故资源量太大无法一一准确核实资源侵权的真实性;

2、出于传递信息之目的,故IT大王可能会误刊发损害或影响您的合法权益,请您积极与我们联系处理(所有内容不代表本站观点与立场);

3、因时间、精力有限,我们无法一一核实每一条消息的真实性,但我们会在发布之前尽最大努力来核实这些信息;

4、无论出于何种目的要求本站删除内容,您均需要提供根据国家版权局发布的示范格式

《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》:https://itdw.cn/ziliao/sfgs.pdf,

国家知识产权局《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》填写说明: http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/342400.shtml

未按照国家知识产权局格式通知一律不予处理;请按照此通知格式填写发至本站的邮箱 wl6@163.com